こんにちは。

浦和親子教室「未来あそびラボ」の

かくこうみずほです。

今日は、半年かけて学ぶ

シュタイナー教育のメール講座

(京都市こども造形美術教室アトリエベッポの友繁典子先生主催)の初日で、zoomを使った交流会の日でした。

その中で、早期教育に携わっていた方のお話がとても興味深かったです。

「現代の子供たちは、

先へ先へと急かされている」

と、ずっと漠然と感じていたことではあったのですが、上手く言葉にできず、今日のお話を受け自分なりの考えを文章にしてみようと思います。

人間の習性として文字は読むもの

バスやタクシー、電車には

広告が貼ってありますが、

広告が目に入るとつい文字を読んでしまいませんか?

文字を読める人は、

目の前に文字があったら

無意識に読んでしまうものです。

例えば、絵本を開くと大人は、

まず文字を探しそれを目で追います。

でも、まだ文字を読めない子ども達は違います。

絵を「絵」としてみています。

絵本(文字と絵が同じスペースにあるもの)を

「絵」として本当に純粋に楽しめるのは、

文字を読めない小さな子ども達です。

文字が読めるようになると、

子どもも大人と同じように

人間の習性として文字を追うようになります。

文字が読めないからこそ、

「絵」の世界をありのままに

その子の感性で感じられ、

より世界に入り込んで堪能することが出来るのかもしれません。

それによって

想像力や、空想力が育つでしょう。

早期教育では、

文字を3歳・4歳で学び始めることが多いと思います。

もしかしたらもっと早くから。

これはとても勿体ないことかもしれない。

と私は感じてしまう事があります。

絵の世界をただただ純粋に

子どもの心で楽しむことができる時間が短くなってしまう気がするからです。

そして文字を読めるようになると、

情報量がどっと増えます。

小さな子供たちには多すぎる量です。

子ども達が、

その一瞬一瞬に受け止められる容量には限りがあり、

それを大人の世界ではなく

子どもの世界で満たしたいと私は思ってしまいます。

早期教育を受けた子と受けていない子

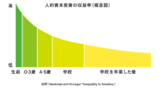

早期教育(IQなどに着目した教育)を受けた子ども達の学力と、受けなかった子ども達の学力は小学2年生ころに殆ど差がなくなることは、ペリー就学前プロジェクトなど近年の研究結果で既に判ってきています。

そのため親が焦って「学ばせる」ことには疑問を持っています。

子どもの世界と大人の世界は違う

子どもの見ている・過ごしている世界は、大人のそれとは違います。

そして、子どもの世界にいられる時間は限られています。

その特別な時間を短くしてまで、

大人の世界に連れてきてしまうことは、

とても勿体のないことなのかもしれません。

何故なら大人の世界へは、

誰かが手を引いて連れて行かなくても、

自分で扉を開けて入っていくときが訪れるからです。

そして、大人の世界へ一度足を踏み入れたら

子どもの世界へ完全に戻ることは至極困難です。

極々少数、その敷居を行き来できる人もいるけれど、

完全にまっさらな子どもの世界を過ごせる大人に出会ったことはありません。

だからこそ、

子どもには子どもらしく生きて欲しい。

子どもだからこそ感じられるものがあるからです。

嫌なときには、空気なんて読まずに大きな声で

「いや!」と言って良い。

7歳ころになると、

子どももその子なりに、

周りの空気を感じたり大人の顔色を伺うようになります。

周りを気にせず、

自分の気持ちをただ真っ直ぐに主張できる時期は、

人生の中でたったの数年しかありません。

先へ先へと急がなくても良い。

その時にだけ

感じられる世界、

見つけられる世界がある。

子ども時代を短くしすぎてしまうと、

その時に経験すべきことを取りこぼしてしまうかもしれません。

そして、それは大きくなってからの生きづらさにも繋がってしまうかもしれません。

小学校入学前までに

最も大切にすべきことは「身体の成長」です。

そして身体を育てることは、

心を育てることと同義です。

身体が育つから、心も育ちます。

その順序は変えられません。

心だけを

脳(頭)だけを育てるということは出来ません。

そして、心の成長とは、

脳の成長でもあります。

身体・心・脳を成長させる最も良い遊びは「自然の中での遊び」です。

自然の中を歩くだけで

子ども達は自然とたくさんのことを学んでいます。

机に向かって勉強することは、

大きくなってからいくらでも出来ます。

むしろ大きくなった時に

机に座って集中して活動するためには、

小さな頃にどれだけ遊びの中で体幹を鍛えたのか、身体の軸が整っているか、集団で過ごし学ぶ体力はあるか、没頭できる遊びをどれだけ経験してきたのかが、とても重要です。

鍛えようとする必要はなく、

むしろ大人が鍛えてあげようと思っても上手く鍛えられません。

子どもが「楽しい」と思える遊びの中で自然と育っていくものだからです。

楽しいから続くのです。

続くから育つのです。

子どもにとって遊びとは、

生きることそのものです。

これが本質です。

子どもは本能的に、

いま育てるべき力を知っています。

モンテッソーリ教育では

「自己教育力」といったりします。

身近な大人は育てようとする意識よりも、

子どもの発達をいかに遮らないかという意識が大切なのかもしれません。

文字が読める・書けること

文字が読めること、書けることも勿論素晴らしいです。

人間にしか出来ない、生きた営みの1つです。

そんな私は幼稚園のころ、

教室の壁に貼られた歌詞カードを自分の自由帳に必死に書き写し、誇らしげに持って帰り、それを見た母が喜んでくれたことをとても良く覚えています。

色々書いたあとですが、

幼稚園のころに平仮名が読めても読めなくても、書けても書けなくても良い。

どちらでも良いと私は思います。

なぜなら、

子育てにおける正解は、他人が決めるものではないからです。

親子さんごとに

「合う」と思うものを取捨選択しながら

子ども達が「自分らしく生きられる」よう一緒に見守っていきましょう。

ぐちゃぐちゃ遊び®認定 浦和親子教室「未来あそびラボ」

ぐちゃぐちゃ遊び®認定教室

「未来あそびラボ」は、

埼玉県さいたま市浦和区(JR浦和駅)で活動中です。

ぐちゃぐちゃ遊び®は、横浜市で1年待ちの日本乳幼児遊び教育協会・会田夏帆さん考案「乳幼児教育×アート×あそび」を通して「自分らしく生きる力」を育てる親子教室です。

子供をありのまま認め主体性を育む、そんな環境を私は作っていきたいと思っています。

ありのままを認めてもらえた子供は自分らしく生きることが出来、

また、自分らしく生きる事こそが「幸せに生きる」という事だと私は信じています。

コメント